下記のwebsiteでも新着図書を掲載しておりま

すのでご利用ください。

●artbooksyamazaki

●日本の古

本屋artbooksyamazaki

●Order&

Question mail to

artbooksyamazaki@gmail.co

|

大津絵選集

大正15年

森井利喜 大津絵 版画藝術協會

|

|

|

大津絵のはなし

大津絵は、滋賀県大津の京都山科に近い追分あたりで、寛永頃より

土産物として売られていた民衆画です。追分絵とも云われます。

江戸の浮世絵のように国際的に評価されることも無く、明治以降

しだいに衰退してしまいました。署名をすることがなく、誰が描いたか

わからない点も衰退の原因の一つかもしれません。

しかしながら、いわゆる戯画と云われる、カリカチュア(諷刺画)的

な軽妙かつ大胆な、全く貴族的臭いのない表現は、京都画壇の伊藤若冲

円山応挙 富岡鉄斎 竹内栖鳳 浅井忠などに影響を与えたようです。

浅井忠の絶筆とされている作品は、大津絵です(木魚遺響に数点掲載)

様々な画題が描かれていますが、藤娘や鬼の念仏、雷公、鷹匠、

長頭翁、瓢箪鯰、座頭、槍持ち奴、為朝、長刀弁慶などは大津絵十種

と呼ばれて特に人気がありました。

そんな大津絵には教訓的な道歌が添えられることが多いのですが、

鬼の念仏には「真なき姿ばかりは墨染の心は鬼に現れにけり」

「慈悲も無く情けもなくて念仏をとなふる人の姿とやせん」

などと云う道歌が添えられています。

姿や持ち物は僧侶でも実は、鬼であると偽善者を風刺しているのです。

そこで、こんな今風道歌付きの鬼の念仏は、いかがでしょう

「脱原発を語り再稼働やむなしとは鬼より厚顔」

「安全安全と二枚舌 閻魔様がおまちかね」

今こそ、民衆絵画

大津絵が甦ったらと、願っています。

|

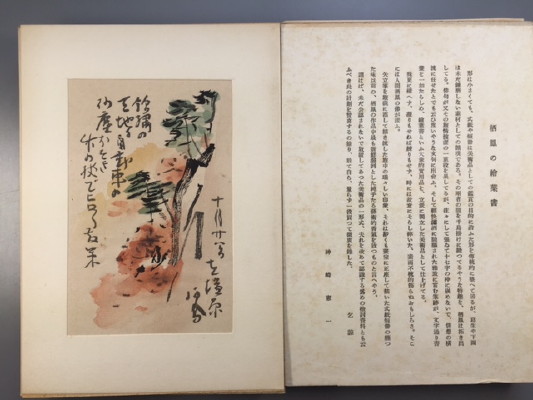

栖鳳の絵葉書 旅寿々里

形

は小さくても、色紙や短冊は美術品としての鑑賞の目的に沿ふた形を伝統的に整えて居るが、写生や下図は未だ錬磨しない素材としての鉱璞である。その両者の

間を千鳥掛けに縫つてるような特趣を、栖鳳は拓き出している。俳句が又その旅情披瀝の一重役を果たしてるが、往々にして強るて十七字の枠に嵌めないで、俳

想の横流に任せたとでも云ひ度いような文句に出会ふ。そして軽快瀟洒に馳駆された雅致に富む筆跡が、文字通り書画を一如たらしめ、絵葉書という大衆的実用

品を、立派に独立した美術品として仕上げてる。

神崎憲一の解説より

|

|

京都の劉生と初期肉筆浮世絵

岸田劉生29才(大正9年)より書いている劉生日記には、京都での暮らしが詳しく記録されているので紹介してみたい。

劉

生が初めて京都にやってきたのは、大正8年(劉生28才)白樺十周年記念「岸田劉生作品個人展覧会」が京都市岡崎公園京都図書館楼上にて開催された時であ

る。この展覽会を見た鹿子木孟郎が非常に感心して、岸田はうまい、あんなにうまい人とは知らなかったと誉めちぎっていたそうだ(京都洋画の黎明期)入場料は十銭であった。この時のポスターの上段の木版画が昭和8年発行の劉生画集の目次の上に小さく掲載されている。大正9年には草土社展が京都で開催され再びやってくる。この頃に劉生の日本趣味が目覚めたと云ってよいだろう。

さて、大正12年9月の関東大震災で被災した劉生は、一旦名古屋に身を寄せた後、京都市左京区南禅寺草川町41に移り住んだ、大正12年10月のことである。(瓢亭の西になる、山崎書店から徒歩2分程)

京都に移住して落ち着いた彼が熱中し出したのが初期肉筆浮世絵の蒐集である。自らを海鯛(かいたい)先生と称し借金を重ね競って集める姿が劉生日記に頻繁に記録されている。

大正13年3月20日に『源泉堂にて審美書院発行の浮世絵画集一編55円でとる。(これは「浮世絵派画集」

のことであろう、肉筆風俗画が中心の画集で、彦根屏風が彩色木版摺特大折り込みで掲載)又兵衛風のもの沢山あり菱川派迄あり色刷多く実にいい本にて大に喜

ぶ。おあつらえ向也。』と書いている。そう劉生が「又兵衛風の云々」と云うのは彦根屏風を誰が描いたかと言うことは別として「彦根屏風風」肉筆浮世絵を手

に入れたいと考えていたたようだ。浮世絵の資料のあまりない頃であるし有ってもコロタイプ印刷が中心でもある、確かにおあつらえ向きの書籍である。競って

蒐集したライバルの一人は吉川観方である。購入した作品は必ず見せている、自慢をする風でもあるが真贋を含めた意見を聞いているように思える。事実、購入

できて大喜びの屏風を観方の「この屏風は悪い」の一言で業者に返品している。さらに高見沢遠治の名前もよく出てくるが特に親しかったようで「遠ちゃん」な

どと書いている。この稀代の浮世絵複製師とも謎めいた交遊関係である

本

屋では、改造社や岩波書店などと購入資金目当てともとれる原稿書きに追われていたようだ。京都の本屋では東山三条西の東山書房から大正13年8月に名画百

選中の「岸田劉生氏秘蔵品肉筆浮世絵」上下を出版している。この中には「京都へ来た事はこれだけでもよかった実にうれしい。云々」とまで書いている「女歌

舞伎楽屋屏風」(龍星閣発行劉生絵日記末解説には「慶長遊女遊戯屏風」と名が変わる)など15点の劉生の精華がコロタイプ印刷で掲載されている。東山書房

は撮影のため何度も劉生宅を訪れている。 日記は大正14年7月9日でぷつりと途切れることになるが大正15年2月末に鎌倉に引っ越すまでの京都での2年4ヶ月は劉生自らが遊離な浮世絵暮らしそのものであった。

大正15年5月岩波書店から「初期肉筆浮世絵」が刊行された。これにより初期肉筆浮世絵が広く世間に知られるようになる。

追

記 一、吉川観方は自身の蒐集肉筆浮世絵を含めた作品集を大正八年に「近世風俗畫集」として発行している。二、昭和55年のたばこと塩の博物館の特別展

「近世風俗画屏風」には、「桜狩遊楽図屏風」と名前が変わり右隻と共に出品されている。(上記の源泉堂とは東京の清水源泉堂)

岸田劉生文献

劉生繪日記 全3册

龍星閣 昭27

¥12000

劉生繪日記 全3册

特装本龍星閣 昭27

限定三百内24番 最上羊皮丸皮黄染表装 ¥35000

劉生繪日記 全3巻 龍星閣 昭53 1〜3巻セット 函 ¥5000

畫論4 劉生日本畫論 背痛表紙破有 造形藝術社

昭18 表紙破れ ¥2000

劉生画集 武者小路実篤 平凡社 昭37

限定1500部 図版106点他挿図 木版2葉入(扉と図版) 背革装 二重函 内容:岸田麗子作品解説 油彩・水彩、日本画、素描・戯画・挿絵等を収録

¥18000

劉生の死 岩田礼 日動出版 昭50 ¥2000

劉生と京都 「内なる美」を求めて

京都市美術館 平15 京都市美術館開館70周年記念特別企画展

¥2500

浮世絵板画の画工たち 光風社書店 昭和45 ¥3.000

初期肉筆浮世絵 岩波書店 大正15 ¥6.000

宋元の寫生畫 全国書房 昭和22 ¥3.000

劉生画集及藝術観 聚英閣 大正9 ¥38.000

|

|

|

|

|

|

鳥類写生図譜

昭和3年頃から発行 合本4冊 解説付

小泉勝爾と土岡春郊にて鳥類写生図譜の初版が発行されたのは昭和2、3年頃と思われる、それから昭和13年にかけて小鳥篇100枚 大鳥篇100枚の計

200枚の図が発行されたようだ、これはその内から抜萃編として選び176枚として発売されたもののようである 4冊に合本製本されている。サイズは第1

號 第2號 小鳥篇33cm×41.5cm 第3號 第4號 大鳥篇

37cm×45cmで布製厚表紙本である。

内容は例として下記のうぐいすを参考にしたい、下段左はうぐいすと梅の精巧な花鳥画である、下段右は鳥のみを様々な角度から写生した図鑑的な絵である、

中央は解説であり学名、和名、漢名、方言、分布から始まり生態、性格、名称の由来、異名、逸話、伝説、名所、和歌、俳句など非常に詳しい。

作者の人柄を窺い知る

非常に丁寧な編集の画集である。

|

|

|

|

|

|

|

『杉浦非水の花の本』

『花の本』と云っても学術的なものから美術的なものまで色々と出版されていますが先日入手した「非水百華譜」は大正期のデザイナー杉浦非水による

とても品のいい『花の本』なので紹介してみたい 杉浦非水は始め日本画家を志したようであるが図案家に転向し三越のデザイナーとなり活躍したそうだ。

さて、この本の解説に記載された写生の日時からすると作者の非水は大正7年頃よりこれらの絵の写生に取り掛かっている 第1號の発行が大正9年3月で最

終の20號は大正11年6月である(当時は5図を和紙のタトウに入れ20に分割して定期的に発行した)からかなり集中して写生していると思われる さらに

再版では昭和4年と5年に5図

別の花と描き替え影絵は独立した木版画とし発行する懲りようだ。

最初に「本」と述べているのは、本来はプレート状態で出版されたこの木版画のセット20號のことである 初版は彩色木版図100図 解説100図の200

図版であり 再版は彩色木版画100図 解説100図 影絵100図の300図版である さらにどちらにも別途表題紙と索引がある(この初版と再版の明確

な区別は最近 熱心なコレクターのS氏にご教授頂いた)

先日入手した「非水百華譜」は再版の300図版を4册に製本してある。 解説による写生の日時を参考にしてだろうが[春の花][夏の花][秋の花][解

説]とありがたい分類で製本されている。(もちろん解説もその順番になっている)各図版は見開きで右側に彩色木版画による写実的な花の絵、

左側にそのシルエットがモノトーンの木版画で装飾的に描かれてる。

それらは、まるで二つ折りの琳派の屏風を観るようなイメージを受けるし 特にシルエットの表現には図案家のセンスを垣間見ることができる。右と下段に掲載した図は、「春の花」の巻より 梅 八重桜 染井吉野 である。 参考までにこれからの時節

楽しみな花を選んでみた、解説によると梅は、異名 春告草 初名草 と云うそうだ。 大正8年3月17日に東京にて写生とあり、解説の下段にある写真は昭和5年2月東京にて金丸重嶺氏撮影とある。(再版では写真までも入れ替えているのかもしれない)

杉浦非水の眼と手による花の絵とシルエットは、こだわりなく日本画家でありデザイナーであるという風な在り方を伝えている もしかしたら非水とは琳派にあらずと云う意味かもしれないが・・・

|

|

|

|

|

|

国華の図版について

明治二十二年十月創刊、定価一円、発行部数五百部、挿絵の木版

画は土佐光長「伴大納言絵詞絵巻」と岩佐又兵衛筆「美人図」である。それらには木村徳太郎彫造木版画と明記されている。「伴大納言絵巻」はフェノロサ氏所

蔵、そして「美人図」の方はビゲロー氏所蔵と記載されている。

コロタイプ図版は修復前の運慶作「無着像」でビゲロー氏所蔵写

真、小川一真製写真版となっている。他2図も前記の小川一真写真版のコロタイプ図版が掲載されている。(同年 「写真新報」に小川一真が初めてコロタイプ

印刷を紹介した)本文記事にもフェノロサとビゲローの名前を見ることができる。(フェノロサの記事「浮世絵史考」は連載記事である。)

さて、国華で特に注目したい点は木版画製作者の氏名を明記している事である。(江戸時代の浮世絵版画は画家の名は出るが彫師や摺師の名は殆んど出ること

は無い)そして4号からは摺師の氏名も明記している。ある例外を除いてこの原則はずっと続きます。後程その例外にも注目してみたい。

4号よりの木村徳太郎彫造木版と田村鉄之助色摺のコンビは暫らくの間続くのですが彫師は変わるがこの田村鉄之助という摺師の名前は今回、私が見た313号まで頻繁に名前を見ることができた。

▼

133号から「彫造木版画」が単に「木版」と記載されている。

▼

135号では木版とコロタイプ図版で同じ絵を掲載し比較できるようにした。8〈彫師の泉信吉の技術への自信をうかがい知ることができる〉

▼

182号挿絵の木版画は本誌に貼り込まれるようになる。

▼

189号に掲載されている雪舟の「山水画巻」には何故か和田藤吉色摺とだけしか記載がない。〈後述〉

▼

200号 節目の記念号ということなのだろう泉・田村のコンビで國華初の大判折り込み

木版「孔雀王画像」が入る。さすがとうなるしかない技術である。〈この頃が國華木版画の最高の時期だろう〉

▼

204号の目次に「玉潤筆山水図」〈写真木版〉と云う記載があり図版を見ると保護用の硫酸紙に写真応用木版色摺とある、図版の発色は鮮やかさが無い。

▼

221号には久隅守景筆「夕顔棚納涼図」が写真版応用木版色摺とあり彫り師と摺師の名前は無い、さらに256号では呉春「松鯉図」に璃版応用木版色摺とある。

このように一部の例外と前述いたしましたが、300号に近づく

につれ次第に毎号二枚掲載されていた木版画の内一枚は応用木版画がになるということが多くなってそれらに制作者の氏名が明記されなくなる。前述189号の

雪舟筆「山水画巻」である、彫り師の氏名は無く和田藤吉色摺りとだけあることからも推測できる。〈写真版応用木版画とはいかなるものかは実物をご覧いただ

きたいが、原画に忠実に複製しようとするならば焼失した法隆寺金堂壁画がコロタイプ版の上に着彩することにより復元できた事からも実際的であろう〉この時

期の國華の木版画には摺師の技に対するプライドが感じられる、それは真に田村鉄之助の驚くべき技術そのものにある

206号の最終頁に英文國華発行の案内があった、弊店には201号以降十数冊在庫していたのでこの事を調べてみた、木版画はWoodーEngraving

by S,Izumi ; Colour―Press by

T,Tamuraと記載されていた。さて問題の応用木版画はと言うとChomoXylograph

Collotype

applied である。これで明らかであるがコロタイプ印刷の墨版に色摺木版画を施してある。〈英文國華にも制作者の氏名が明記してある、当然と云えば当然なんだろうが〉

最後に國華は2009年6月現在1364号が発行されている価格は4600円である。

コロタイプ印刷のとはどんな印刷

コロタイプ印刷の主な特長

大型カメラにより原寸大撮影を行い撮影されたネガがコロタイプの原板になるため極めて正確に印刷される。

オフセット印刷のように網点を使用しない連続階調なので実物のリアルなトーンが表現できる、そして拡大してもその美しさは変わらない。

→次回は美術の教科書の変遷についてと展覧会カタログの愉しみ

■注文書■▼ご注文について●書庫の検索●home

(URL) http://www.artbooks.jp/

(E-mail) artbooksyamazaki@gmail.com

担当者 山崎 純夫 京都府公安委員会許可第7544号 書籍商 山崎書店

Copyright ArtbooksYamazaki All Rights Reserved.